每個核心家庭就是一個情緒單位

「在婚姻中雙方的相互承諾,兩個人……融合成一個情緒的共同體。這些他們用來處理情緒上磨合的各種機制,構成他們的生活型態,同時也導致未來他們即將面對的各種問題。

夫妻因應磨合上的不適,有各式各樣的方法,最普遍的一種就是在情緒上跟對方保持距離……除了情緒上保持距離……還有3個重要方式……婚姻衝突;夫妻其中一方生病或失功能;以及將問題投射到孩子身上。」

——Murray Bowen 1971、1976

在Bowen的家庭系統理論中,核心家庭是一個情緒單位,而非個人是一個情緒單位。這個概念改變了我們看待事情因果的方式,甚至有可能,改變了我們看待每件事情的方式。這種說法或許讓人震驚,但絕不誇張,這個概念帶來一個完全不同、而且非常重要的新思維——「系統思維」(system thinking)。①【①系統思考現有的理論在一些層面概念有明顯的差別,其中一個研究重點是,人如何生病,是什麼原因導致個體焦慮、抑鬱或憤怒,以及個體如何處理這些現象。在系統中,重點是放在整個關係系統上,了解清緒如何透過它而循環運作,以及在過程中,各種自動形成的模式。】

再者,這個概念凸顯了他人的重要。

何謂:每個核心家庭就是一個情緒單位?它代表許多含義,但最重要的兩個部分是:

1.任何影響個人的事,也影響系統中的其他人。例如,在團體中,一個人的焦慮很容易移轉給另一個人。

2.融合的家庭關係,其整體性是以每個家庭成員交出「自我」換來的。

在自然系統中

情緒單位是自然界最基本的型態。以我外祖父的牛群為例,當牛群正溫和地在牧場吃草,如果其中一隻牛因為太靠近磁性圍欄而受到驚嚇,牠可能會跳躍、發出牛嗥、甚至奔跑來呈現牠的焦慮不安。而牧場上的其他牛隻會在多少時間內「接收到」這份不安呢?無庸置疑地是瞬間的時間,牠們焦慮不安的行為在瞬間被鼓動,而且如同第一隻受到驚嚇的牛一般。從這隻牛到這整個牛群的焦慮不安,說明了牠們就是一個情緒系統,焦慮不會隻影響到其中一個成員,而是所有成員。

這個簡單的例子,說明了Bowen理論的幾個重要原則:

1. 焦慮在情緒系統中是重要的。從系統思考的目的來說,去描述焦慮的樣貌(沮喪、亢奮、憤怒等)通常是不必要的,基本上,大部分的情緒張力是簡單的,也很容易被歸類,如:焦慮。情緒是生理的自動化反應,當它們被意識到則是感覺。焦慮是自發性的,而且大多不在我們的覺察之內。

2. 焦慮穿梭在群體中的兩人或眾人之間,它是具有感染力的。

3. 焦慮穿梭的區域即是情緒系統的界域。舉例來說,在馬路另一邊的牛群,也許,好玩地注視所有這些亢奮,甚至有一點點躁動。但牠所表達的焦慮跟前述那隻牛的焦慮程度不同……那是不同的情緒系統。

不管從牛群到人類,焦慮對於理解情緒系統是如此重要,讓我們再進一步探討。

焦慮

焦慮有兩種型態,急性的(acute)和慢性的(chronic)。急性焦慮在人類的每日生活中隨處可見,例如我們對於各種壓力源的反應,像是汽車擋風玻璃被撞、股票市場的波動、或職位不保等。慢性焦慮則比較像是被我們如影隨形帶着的焦慮,這種焦慮多數源自原生家庭的生命經驗,這種焦慮在某個程度上是過去/現在家庭的常態,而我們通常是不自覺地帶着它到處走,就彷彿帶着一個壞習慣一樣。

急性焦慮

關於壓力,哺乳動物的反應是可預測的。一覺察到危險,位於腎臟上方如青豆大小的腎上腺體(從內在細胞)即分泌腎上腺素,這種腎上腺激素促使心跳加快、血壓增高、盜汗,而且給人一種想逃、想找人吵架的衝動,或者當下呆住。因此,腎上腺素或急性焦慮提供有機體適當回應立即性危險的可能。

慢性焦慮

倘若焦慮持續不退,就好像它總是如影隨形地跟着我們,這是源自早年原生家庭的經驗,以及(或)來自目前家庭中持續存在的焦慮,它所衍生的是一組不同的激素。此時,腎上腺體的外在細胞,或「外壁」被牽動而分泌皮質性類固醇荷爾蒙,例如:可體松(cortisol),這些荷爾蒙(有很多種)所產生的諸多作用,或許我們至今才開始了解其中的一小部分。它們也可能觸發其他的荷爾蒙作用或效應,也就是說,它們如千絲萬縷般地交互作用着。其中,像是抗過敏和抗發炎就是皮質性類固醇所產生的作用,這或許是身體試圖對慢性焦慮的影響之一:對細胞組織持續性破壞的一種治癒。然而,此作用卻產生了一些不必要的「副」作用!這其中包含,體重增加、容易感染、傷口潰爛,有些研究者認為此種焦慮也影響腦部退化(可能導致老年痴呆症)。

焦慮是遞增的

不管啟動原因為何,焦慮只會有增無減。以源自家庭的慢性焦慮來說,起先可能是工作不穩定,接着,可能是聯邦稅務官員(IRS)發現其納稅申報的問題,再者,發生國家危機,例如911,則個人的焦慮將比平時攀升許多,任何啟動原因都產生相同的反應,那就是:焦慮,而啟動點越多,焦慮程度也就越高。

啟動因素可能是負面的事件,就如上述所列,或者,只是一些改變,甚至一些正向的改變,例如結婚或升遷,也經常帶來生理反應,也就是我們所謂的「壓力反應」。

連結性融含

無論我們如何否認或逃離它,我們都深受家庭這個組織的巨大影響,包含我們的弱點及強項這兩個部分。這個家,以及我們對它的態度,還有我們從這個家庭所學習到的一些原則,在很多方面成就了我們的美好與優秀,但另一方面,同樣的力道,也創造了我們所不希望的樣貌,使我們陷入困境。

人類大多在強勢的「連結性」(togetherness)驅力下生存,其反面是「獨立性」(individuality)驅力,而家庭即是其最基本的社會性組織,這種鏈接性驅力自動且直覺地將我們拉進家庭,同時,在情緒上定義了家庭,它讓我們彼此黏合在一起、交出部分自我、要求我們為群體現身,當一個人「太過」自我時,整體性會是一種力量,試圖將個人拉回群體中。它會說,「加入我們」,「犧牲小我,完成大我」,或「認同我們」,它可以讓人感覺良好,也可以感覺不好,它可以提供保護,然而,它也可以讓我們無法成為最棒的自己。

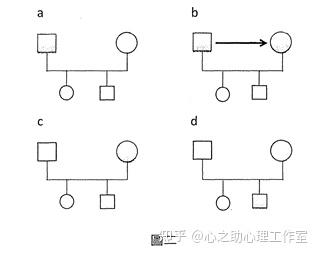

在那樣的情況下,組織體大於個體,個人是整體的一部分,而家庭則是由家庭成員「奉獻」自己所組成:自我之較大部分屬於整體,而非個體。在那樣的情況下,每個成員「融合」(fuse)在一起,或隨着時間流逝,家庭成員自動地讓自己在家庭里「失去自我」。每當焦慮提升,這種「擠成一團」或群性本能就蠢蠢欲動,當一個成員沮喪的時候,其他成員就會跟進,就像前述的牛群一樣,只是不同的家庭,其反應程度不一(圖一:依照慣例,方形代表男性,圓形代表女性)。

由於每個人都放棄自己的一部分,這些部分融合成一個群體,那些沒有融入群體的部分,也就是個體為自己留下的部分,成為每個人可辨識的自我,這個部分的多寡,將因不同的家庭而有差異,甚至在同一個家庭中,也會有個別差異。

當某個家庭成員處於緊張狀態,像牛群一般,家庭成員會感受到不安,而且融合的傾向(群性本能)變得越來越明顯,這些被他們用來處理孤單和危險等問題的融合模式,本身就是令人不舒服的,尤其又被添加在焦慮之上。如此,家庭成員可能為解決內在的焦慮,而以特定熟悉的方式對待彼此,這些方式使得融合的關係或在群體中失去自我(連結-獨立性)變得清晰可辨。以整體性(或融合)做為關係,是解決焦慮的一種嘗試,但這種嘗試本身實際上也帶來焦慮,如此一來,更增加了整件事的困難度。這些模式是大家所熟悉的,而且看起來和其他物種遇到危險時的行為非常類似(對抗、逃逸、發愣和自我保護)。

這些模式沒有所謂好或壞,它們是自發的,而且是我們非常熟悉的,因為這些模式經常被我們所用。也許每天都會用到。當我們不小心掉入這些模式時,我們並不需要去指認它們:它們是情緒的、刺激性的回應;大多數人們如果只是短暫地使用,或者如果是交錯地使用,這些模式並不會成為問題。唯有當中某個模式變成焦慮的唯一出口,而且周而復始回到大家都束手無策之處時,它們才會變成是有問題的。

在焦慮的關係中,以下四個典型的模式,經常被使用:

1.三角化(或聚焦於小孩)

2.衝突

3.距離

4.高功能與低功能的互惠模式(或失功能的夫妻)

三角化

當一個家庭處在焦慮不安的狀態,其中一個自動化模式就是所謂三角化,或者聚焦的小孩,讓我們來看看。

如果伴侶的其中一方,假設是爸爸,在經歷了糟糕的一天之後,焦慮地回到家(圖二a),媽媽需要花多少時間來辨識這個情緒?其實就像牛群,她當下就會知道了,而且,就像牛群的反應,她會將焦慮放到自己身上(還記得焦慮是多麼快速地傳遍牛群),他傳送焦慮(圖二b),然後她立即接收。有趣的是,一旦她焦慮上身,通常爸爸會平靜下來(圖二c);此刻,如果其中的一個孩子來到媽媽身邊,孩子將會接收這焦慮,而這焦慮也就會停在這孩子身上(圖二d),媽媽會覺得好多了。所以,現在我們看到了兩個平靜的父母,和一個沮喪的孩子。如果這樣的循環經常發生,並總是停在小孩的身上,他們就形成了一種三角關係模式。

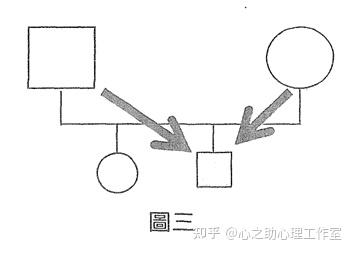

接着,如果家庭的焦慮經常而且持續地藉由小孩做為解決的方式,這個小孩會發展出一種癥狀(symptom)(也許是身體的、心理的/情緒的、或社會的),而這個癥狀的發生將增加父母的焦慮,他們將會開始擔心這個孩子,然而,他們越擔心;這個孩子就變得越焦慮,並強化了癥狀,接下來就是一種惡性循環。從圖三,我們很容易看出來,為何這種模式也被叫做「聚焦於小孩」。

三角關係在人類現象中是如此重要,我們發現它們至少出現在Bowen理論的五個概念里,以不同的循環呈現着。由於這個重要觀念是Bowen理論的八大概念之一,我們將在後續做更詳細的探討。

每個家庭都存在着多種三角關係,它絕對值得我們坐下來,並把它畫出來。

從剛才的例子,我們可以看到,當某個人承受了大部分的焦慮,那個人遲早會發展出一些癥狀,而這些癥狀引發更多的焦慮,並導致這些癥狀更容易成為焦點所在,然後就這樣循序漸進。

Bowen曾經提到:在核心家庭中,有兩個主要變量掌控着這個流程的張力。第一個是:跟延伸家庭(extended family)或關係系統中的重要他人之間,情緒切割或孤立的程度……第二:必須處理的焦慮程度……任何……在核心家庭中的癥狀……焦慮程度越低,癥狀就越輕微,當焦慮越高,癥狀就越嚴重。

在家庭里,三角化焦慮的結果,經常是一個生病的小孩,(起初,Bowen對這個理論的說法是「投射到小孩身上」),然而,三角關係可以延伸到家庭之外,再者,一個有問題的家庭也會和許多機構,像是官方體系或照護體系形成三角關係,以試圖尋求壓力的釋放。

在工作場所,三角關係也是隨處可見,跟家庭沒什麼兩樣,他們可以合縱連橫,而主管則會變成組織里的聚焦對象,只因為在小組裡主管總是孤立的。

在國際間,三角關係也經常可見,新聞報導隨時可見國際社會的各種三角結盟及卡位。國際救援亦可創造三角關係,任何時候捐助行動總是會自動地為自己製造一些敵人,因為捐助者將被接受救助國的敵人,等同地視為敵人,許多國家似乎經常因為他們的國家領導人而陷入三角難題的困境之中。

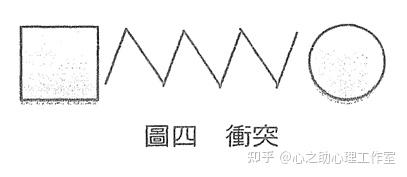

衝突

當「……在夫妻各自在乎的議題上,不給予對方直接回應,往往導致雙方不斷地將情緒能量押注到對方身上,因而導致婚姻生活容易變成緊繃。」結果就是衝突。

在這樣的關係里是非常痛苦的,在衝突之中,他們相互且瘋狂地控訴對方,其中最擅長而且過度使用的字眼,就是:你!影射性的抱怨是家常便飯。兩人將彼此的不合演變成激烈對抗的爭論、較勁和批評。

最激烈的家庭衝突會惡化為成人之間或成人對孩子的肢體暴力;工作場所中的衝突會耗掉許多能量,並設法阻擾工作的完成;群眾衝突,則將模糊原先集會的目標,而陷入互相攻訐中。至於國與國之間的衝突,則可能導致最令人遺憾的模式:戰爭。今日世界,由於毀滅性武器的使用,戰爭所帶來的危險是史無前例的,它將導致巨大的災難及死亡。

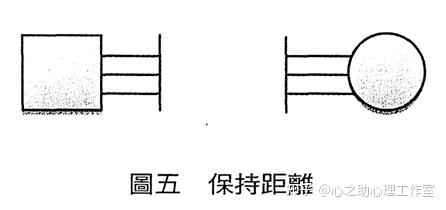

保持距離

厭倦了衝突之後,人們通常自動地轉向另一種模式:保持距離。而今,他們也相信彼此的問題解決了,至少在這段時間,彼此並沒有衝突。然而,事實上他們並沒有解決任何問題,他們僅僅換了一個方式而已。其實從一對一的關係開始,人類的所有關係,都可見到保持距離的關係樣式,不過,有時候太過明顯的距離,讓它真的成為主要的關係模式。就如Bowen所言:最普遍的心理機制就是跟其他人保持情緒性的距離,所有婚姻或多或少都存在有這種互動模式,甚至,多數婚姻是以此模式運作的。

圖五表示一種距離的模式,在圖中的幾條小直線非常重要,它們代表情緒的強度,同時說明了距離的起源及需求。溝通逐漸減少而至停止,伴侶之間也許好幾個月都不說話,從外表看來,他們似乎沒有交集,然而,內在狀態並非如此,保持距離的兩人經常想着彼此,關於造成此情此景的關係及衝突,他們藉由距離讓自己遠離問題所在,但事實上,他們仍在情緒上受到它的束縛及影響。

保持距離的模式極可能導致分居或離婚;在工作場合,這種模式會阻擾溝通,引發不安並嚴重影響工作效率;在國與國之間,保持距離是很常見的,例如,有些國家,他們之間透過官方互相發表許多談話,除此之外,幾乎沒有任何私下接觸,並且透過各種形式的貿易制裁與外交手段,將這種國與國保持距離的劇本變成法定規章。

保持距離的概念會發展出一種極端的模式,即:情緒切割(cutoff),我們將在第四章探討這個重要的概念。

高功能與低功能的互惠狀態

高功能與低功能的互惠模式(reciprocity),最初稱為「夫妻其中一方的失功能」,描述伴侶試圖從兩人共同體中凸顯自我,Bowen的說明如下:「夫妻其中一方試圖成為「我們兩人」的主要決策者,而另一方則接受這樣的情境。這是在親近關係里出借和出賣自我的一種典型樣貌。一個人也許自以為是主導的角色,並迫使另一人配合……主導的一方以消耗更多順從的一方來得到更多的自我。但是,這樣的狀態到底是誰失去了自我?」

「每個人多少會去配合他人,相信這麼做是為了對方而願意屈就自己。倘若一個人長期處在配合的位置,他將逐漸喪失自主功能及為自己做決定的能力,到那個時候,任何不足為道的壓力都會使他進入一種失功能狀態,這些狀態可能是身體疾病、情緒性癥狀或社會性失調,像是酗酒、違法以及不負責任的行為。」

這樣的關係模式有時候就像蹺蹺板,當其中一個做得很好,另一個就比較放鬆。

高功能者:

•無所不知

•把生活打理得很好

•告訴別人做什麼、怎麼去思考、如何去感受

•幫忙過頭

•自認對他人有較多的責任

•接手對方可以勝任的事情

•視對方為「麻煩」

•以「大局為重」,要求承諾

低功能者:

·做任何事都要請示對方

•徵求一些不必要的建議

•對於任何協助,不管是否需要,總是來者不拒,而且傾向於被動等待

•要求對方做自己就能勝任的事情

•認為自己就是一個「麻煩」

•以「大局為重」,動搖己見

•三不五時呈現病態癥狀

•凡事委屈自己

這些陷入高功能/低功能關係的家庭,也許會花上很長的一段時間,希望為這個低功能者的癥狀尋求協助和提供幫忙。然而,當一方越想幫忙,另一方就會越加糟糕(圖六)。

在工作場合,有很多主管是高功能者,如果是這樣的話,我們終究會看到這個團體的能量和效率走下坡的一天。這群主管也可能成為低功能者而沒有真正投入在工作中,如此一來,將造成其他人為了與他們切割而離去。

在宗教的聚會,牧師也許依照傳統,在已經習於「享受現成的」群眾的期待下去完成所有的事情,而他們只是坐好、觀賞和評論。或者,牧師會扮演一位低功能的領導者,在旁觀望直到有人挺身而出,或者看着群眾進入某種狂熱的活動中,而不管這些活動是否符合聚會的目的。對於一個負責任而積極的群體,他們會自我管理和自我激勵,使得領導者變得無關重要。更常發生的情況是,一個低功能領導者給組織帶來無止境的混亂,許多重要決策等待下達,許多創意想法被擱置或無法推動。

一個工作上的高功能者,可能在家庭是一個低功能者,反之亦然,依其關係模式而定。

在國際間,高功能的範例包括不管政策內容是否已完備,就草率提供援助給沒有需求的國家(或者只是為了滿足領導者的貪腐)、沒有必要的長期軍力派駐、期望各國自動同意其「強權」等等。國際間低功能的例子,如:向他國抱怨經濟或其他問題,或在可能有更好的經濟解決方案下,卻仍然只想要求或取得經濟援助(不將焦點放在如何改善經濟本身,而只等着他人伸出援手)。這些所呈現的是領導者以情緒或直接反應,而非以深思熟慮後的準則在治理國家,其結果就是低水平的領導力。

關係模式

透過對各種關係模式的了解,有助於我們觀察以及看見焦慮如何在一個系統裡面流動,當焦慮越強烈,這些模式就越清楚,若焦慮程度低,可能就沒有明顯可見的模式。

家庭這個核心單位,其鏈接在一起,部分是因為處理焦慮的需要,顯而易見地,當焦慮上升,大家就更緊密地連結一起,更緊密的連結意味着更少的自我,以及焦慮在彼此之間更快速的流動——這就是所謂關係融合。融合的關係使焦慮提升,隨之人們透過各種關係姿態來因應此變化,然而,這些姿態或模式也會增加焦慮,所以,儘管連結是處理焦慮之道、同時是自發的(情緒系統的一部分),而且對其他物種可能有效,但是,對於人類,連結比較可能是一個問題,而不是有效的解決方案。

關係中的焦慮

當焦慮到達某個程度後(因人而異),它會凌駕理智,邏輯變得沒有用武之地,就好像整個大腦皮質(大腦思考的部分)完全被焦慮所淹沒,當下大腦無法正常運作,沒有了邏輯思考的能力或無法以理智回應,關係中的障礙就無法解決,然後,焦慮會持續升高,當焦慮程度提升,這些關係的模式開始形成,對於已經超過負荷的情境,這些模式又促發更多的焦慮。

組織中的情緒系統

組織也是情緒系統嗎?看來確實如此。理論上來說,情緒系統的產生,必然是一定時間相處的結果,當人們相處一段時間之後,他們會開始形成一個類似家庭的情緒系統,事實上,人們有時花在組織的時間多過家庭,相同的關係模式可以在組織內被觀察到,而且,在家庭中用以操控情緒的一些原則也同樣適用在組織裡面。

當焦慮達到某個程度,會阻擾群體的運作,而且會降低工作效率,若情況惡化,它有可能摧毀整體組織的運作,甚至是組織本身。

另一方面,焦慮可以透過人為的處理而阻斷其在系統中流動,當組織更具包容性,就有機會重振工作效率及團隊精神。

阻斷模式

當越來越焦慮、隨時可能崩潰的情況下,要如何逆轉情勢?要如何才能讓情況改善呢?

透過深思熟慮,我們很容易看出,當別人陷入關係模式中,他們如何以不同的方式應對,因此,我們就不會讓這些模式發生。回到我祖父的工作,為了將牛群趕回牛倉,並且讓他們平靜下來,他會對他們輕聲細唱,他知道,情緒不佳的牛將無法分泌足夠的牛奶。

關於衝突,我們的老奶奶說的對:一個巴掌不會響!!如果一方肯退讓、深呼吸、讓自己平靜下來,所謂「伸手不打笑臉人」,衝突也就不會發生。

在保持距離的關係模式里,不是沒有破冰的方法——開始和對方接觸,或許不必從語言開始,而是透過一個小動作,或單純地一個異於往常的態度,不管如何,建立接觸,有賴於其中一方對這個過程,有較多的承擔。

無論是高功能者或低功能者,都可以為更平衡的關係而努力,做為高功能者,可以試着不再那麼無所不知、多聽對方說話、或不幫沒有必要的忙。反之,低功能者可以努力地是讓自己在對方面前更有自我,例如,開始去思考自己的想法、參與對話、以及為自己而做。

陷入三角關係者也能有所選擇,當明白是自己將焦慮轉移到第三者身上,就能讓自己回歸到最初的互動狀態。如前述的情況,當一個人將工作情緒帶回家裡,另一方的「系統思考」能理解自己是有所選擇的,也就是不讓自己承接對方的焦慮,或不像往常般地受到影響。只要夫妻一人能處在相對冷靜的狀態,另一方就會開始平靜下來,如此,焦慮則不會移轉到家庭的第三人身上。當然,焦慮的一方也能選擇不將焦慮帶回到家裡。

如果我們可以看到焦慮背後的這些模式而冷靜回應,那麼,不管任何模式都將不會演變到不可收拾。

教導

在教導(coaching)的場合,面對焦慮的關係困境(對其他治療模式,經常是「告訴我你的感受」的情緒高漲狀態),教練可以有兩個重要的做法:

1. 教練平靜以對,以及

2. 以家庭系統理論呈現當下的關係困境

他們無法承受過多的壓力,以Bowen理論的觀點來教導,會看到家庭情緒流動中隱含的破壞性本質,也會看到在持續的情感發泄中,並沒有交集,在這緊張的過程中,如果這個家庭可以開始冷靜,他們就能開始去思考解決之道。此時,治療師的心平氣和是非常重要的,因為冷靜與樂觀也是一種教導。對於治療師來說,治療的對象是那個比較有機會跳出這個情緒領域的一方。

教導Bowen理論以化解當前困境,不只有助於當下情境的處理,而且在歷經一些時日之後,人們會看到它們的效益而自行運用。因為透視這些理論,人們可以看到他們自己以及他們的關係系統,進而將之用於他們的重要關係系統中,他們因此可以準確地發揮他們的功能。

由於治療師會堅持每個人只處理自己(如果另一方一起來到課程中學習,他也能在一旁聆聽),他們會開始慢慢地從他們所創造的關係融合中,學習分辨出一些自我。在課程中,治療師會設定一些指導原則以尊重對方的界限,他們會被要求不可以打斷、批評或告訴對方該做些什麼,透過這樣的方式,假以時日,他們知道如何把持自我的界限。

人們學習它的基本原理,並在真實的日常生活中實踐,這是理論的重點所在,也就是說,如果人們認真看待這個理論,他們就會運用它來處理他們的融合及模式,相對而言,由於他們開始跟着做,他們的關係就會漸入佳境。

父母和領導者

父母,核心家庭的領導人,是其他領導者的重要典範,當父母和領導者開始去留意焦慮在系統內的流動、盡量不受影響、避免擴散給其他人,則這個系統將會減輕極大的負擔。如果他們能更加理解融合,以及因此導致的關係模式,他們也就能知道如何按部就班地加以抒解;父母之間,或組織高層的領導者們開始帶頭努力,則系統中關係的運作將會更具互助合作性;一旦他們之間的關係獲得改善,家庭/組織內的關係也會跟着提升,在這樣的情況下,這個家庭或組織不再有種種不良癥狀,他們就有機會締造最棒的樣貌。