作者: 蕫江陽

摘要:

基督教內部的陣營分組,以往主要是以傳統宗派來作為自我身份界定與歸屬的界限,在20世紀則轉換為主要以神學立場為依據的跨宗派性的陣營分組模式,並進而演化成自由派與保守派這兩大陣營。也就是說當今的基督教世界並非是鐵板一塊的現實,而是分化成許多新的團體、運動和趨勢,它們又進一步分組和集結成兩大相互對峙和對立的陣營。本文對基督教內部陣營分化與分組的起因、派系、脈絡、分野與衝突做出了梳理、剖析和評判。

關鍵詞:基督教 陣營 流派 分野

一.

俗話常說,物以類聚,人以群分。差不多凡是有人群的地方,就有派系或陣營的劃分。在這一點上,基督教世界也不例外。

從事物應當具有的面目講,“基督的教會”歷來都宣稱是普世性利大公性的,割裂“基督的身體”從來都被看作是一種罪過,製造教會的分裂是沒有什麼借口和不被寬恕的。但這並不是說在基督徒當中就沒有什麼派系和陣營。一部分基督徒基於這樣或那樣的因由並通過這樣或那樣的紐帶而聯繫或聚集在一起,從而與另一部分基督徒或其他基督徒形成一定的區分或區別,這很有可能在最早時期的教會那裡就已經存在了,並一直伴隨着基督教兩千年的發展史。譬如說以下三次較大規模的教會分組就很好地表明了這一點:公元4世紀的多納圖派(the Donatist schism)的分裂,公元1054年最終完成的東西教會的大分裂(the Great Schism),以及在公元14世紀末和15世紀初出現的所謂“教宗的分裂”(the papal schism),等等。而且,對於那些基於某些神學教義、崇拜禮儀或其他歷史傳承而形成的基督徒團體所做的進一步的探查將會發現,由此而形成的那些基督徒團體往往或多或少都具有一定程度的排他性,這種排他性在許多情形下還常常會進一步演化成彼此對立或對抗性的。

近現代以來客觀存在着的基督教陣營分組,最大規模的陣營分組就是整個基督教世界分化成了天主教、東正教和新教這三大陣營。講拉丁語的兩方教會與講希臘語的東方教會的分裂,在1054年的“大分裂”以前,就一直處在發展之中。而16世紀在西歐出現的“宗教改革”運動,不僅使新教與羅馬天主教形成了分野,而且隨後在新教陣營內部又進一步分化出了許許多多的宗派(denominations)或教派(sects),例如聖公會、路德宗、浸信會、衛理公會、長老會、公理會等等。雖然傳統的宗派通常並不聲稱自己就是普遍教會的惟一合法的體製表現形式,但它一般都會認為自己就是其最佳的表現形式,最為忠實於《聖經》利聖靈在當下的作為。約翰・加爾文(John Calvin)就曾經指責羅馬天主教由於其在宣揚福音和實施聖禮方面的缺憾而不是一個真正的教會。而再洗禮派也曾被路德宗或更正宗拒斥為不屬丁基督徒之列。

一種宗派傳承通常既包括教義、經驗或組織上的偏重之所在,又包括有共同的種族、語言、地理起源或社會階層關係。在20世紀早期,美國神學家H.理查德・尼布爾(H.Richard Niebuhr)就曾對現代美國諸宗派的起源與由來進行過深入的探究。認為宗派是美國宗教生活的一個區別性標誌,因為它們就植根於社會階級、財產、民族起源和種族的歷史差異性之中。(1)據估計,在世界上大約存在着一、兩萬個大大小小、形形色色的宗派或教派,而這每一個宗派又都反映着就這樣或那樣的事情所發生的某種爭論,反映着這樣或那樣的信仰背景與歷史傳承。

不過,在新教內部尤其是在北美,自“二戰”以來出現了一些新的發展,對基督教傳統的“宗派”形式是否會長期存在下去提出了嚴肅的質疑。由於傳統宗派所確定的身份認同,已經越來越無法表明一個人所具有的神學立場、崇拜方式、組織傾向或者社會階層了。神學鬥爭的加劇與深化,以及數不勝數的超越了傳統宗派界限的准教會(parachurch)組織和跨宗派(transdenominational)組織的建立,促使人們不再把傳統的宗派歸屬看作是自我在宗教信仰上身份認同的首要參照標準了。也就是說傳統的宗派界限概念逐漸喪失了它們原有的約束力。對此,牛津神學家阿利斯特・麥格拉思(Alister E.McGrath)指出,“新教的宗派實質上是一種歐洲現象,反映了西歐從16世紀到18世紀教會生活的轉變着的模式和爭論。宗教附屬和隸屬模式反映了西歐的一般情形,並往往都是英格蘭的特定宗教生活狀況;它們被無疑是出於善意的傳教士們輸入到了非洲、美洲、亞洲和澳洲;那些傳教士似乎持有這樣一種見解,即宗派是基督徒生活的一種不應等閑視之的、由上帝賦予的模式。於是,四大洲的正在形成中的教會生活,就受到了兩歐的歷史偶然性的影響。”(2)

促使宗派界限削弱和消失的另一個重要因素,就是具有跨宗派特徵的福音派在20世紀的復興和崛起。以神學立場而不是傳統的宗派界限來界定自己的身份認同,這一點早在1942年“美國福音派聯合行動協會”(The National Association 0f Evangelicals forUnited Action,簡稱“NAE”)成立大會上,就被當作這一運動的主旨之一而被確定了下來。在會上當選為該協會首任主席的哈羅德・約翰・奧肯加(Harold John Ockenga)作了題為“沉默的大眾”的主題發言。奧肯加指出,傳統的基督教“宗派不再是世界與教會之間的界限,反而是有助於它們結合的因素;宗派只不過是我們先輩們舊有爭執的紀念碑”。(3)那些爭執的理由如今已不復存在,宗派間的對立已讓位於跨宗派的神學思潮之間的對立。“分裂不再存在於各宗派之間,而是產生於那些信仰基督與《聖經》的人與那些拒絕基督――十字架上的基督與《聖經》的人之間”。(4)自由主義與世俗主義已成為隸屬於各宗派的福音派基督徒的大敵,能否有力地應付這一挑戰,成為影響基督教未來發展的至關重要的因素。

亦即,“福音派分子傾向於將他們的福音派身份認同看作是超越了宗派界限的。這為何如此重要呢?它意味着福音派――根據某些調查,他們佔美國總人口的30%左右――在全國範圍內移動時並不會忠誠於一個宗派。他們將會受到精彩的佈道、青年事工或崇拜風格的吸引,而不在乎這個教會到底是浸信會的、聖公會的還是長老會的。他們的教會選擇不是與宗派問題聯繫在一起的,而是與個人偏好聯繫在一起的。美國宗教中的新宗教消費主義(religious consumerism)在下面這種做法上是最為明顯的:美國的基督徒會到處選購(to shop around)最好的教會,而不是信賴於那些成名的品牌。”(5)對於這一類的基督徒來說,他們對任何特定的傳統宗派都沒有什麼太多的忠誠,他們隨時隨地準備着轉移到福音派或靈恩派的教會裡。他們在尋求良好的佈道與崇拜方式以及靈性培育方式,而不是什麼宗派性的歷史傳承。

就其各自的社會發展態勢而言,與福音派在信徒人數上的激增相反,主流宗派由於對現代文化價值的適應和調整,已導致了它們與當今人們的精神信仰需求產生了某種不相關性,從而導致了其教會成員在人數上的下降。這種日益加劇的下降與萎縮趨勢,使 得人們開始懷疑傳統的宗派這一身份界定的形式是否還擁有什麼真正的未來。“宗派正在日益被看作是一種在未來並不想要擁有的歷史畸變物。”(6)普通信徒也正在變得越來越不喜歡以宗派來界定他們自己的信仰身份認同。根據多項宗教社會學調查,在美國,從20世紀60年代起,受自由派控制的主流宗派教會成員開始持續遞減,其在精神與世俗領域的影響發生了明顯的衰退。與此相反,以福音派為主導的教會無論住人數還是在社會文化影響上則表現出穩步上升的趨勢。調查數據表明,從1965年起到80年代中期,自由派教會的成員平均以每5年4.6%的速度在遞減。到990年,各主流宗派喪失了其1965年成員人數的五分之一到二分之一,而這一期間還是美國人口增長出現高漲之際;因而,實際人數的下降,也就變成了在美國與這些主流宗派相關聯之人口比例的大衰退。主流宗派的人數雖然在下降,但其他宗派則處在增長之中。與此形成鮮明對照的是,這一時期的福音派教會成員則是平均以每5年8%的速度在遞增。(7)一項1994年的研究表明,自從1950年以來,五旬節派教會增長了300%,保守派的新教教會則增長了200%。(8)

事實上,從70年代初期開始,福音派已呈現出明顯的復興跡象。到1976年也就是美國建國兩百周年之際,福音派迎來了其現代發展史上的高峰期。根據“蓋洛普民意調查”,它在美國已擁有四千萬以上的追隨者,(9)有二分之一的美國成年人經歷了“精神上的重生”。這就意味着超過一二分之一的新教徒、將近二分之一的美國人都成了某種意義上的福音派。這標誌着它儘管在認識論意義上還仍然屬於少數派,但在社會文化意義上已成長為多數派。(10)到80年代末90年代初,福音派信徒人數僅在美國就在二千萬(據《今日基督教》民意調查)到六千六百萬(據蓋洛普民意調查)之間,在世界範圍內其信徒則有六億(據大衛・巴雷特民意調查)之眾。另外,根據1992年進行的“阿克隆民意調查”,在美國有30%以上的人隸屬於福音派。這一群體其人數大體與羅馬天主教徒持平,但要遠多於主流新教宗派的信徒。這項調查還根據對個人宗教信守、教堂禮拜、禱告、相信死後生命及其它一些指標的調查發現,有60%以上的福音派信徒(61%以上的白人福音派信徒以及63%以上的黑人福音派信徒)同時女隸屬於宗教熱情最為高漲、宗教活動最為活躍的範疇之列。(11)事實上,在每個禮拜目前往教堂做禮拜的人大多都是保守派信徒。可以說,福音派至少在北美及英國已成為宗教生活中人數最為眾多,宗教熱情與活動最為高漲的信仰群體。(12)

二.

在新教內,以傳統宗派為自我身份認同界限的慣例,逐步讓位給了以神學立場來界定自我身份認同和歸屬感的做法。自從“啟蒙運動”以來,傳統的基督教信仰在現代精神的壓力下,同繞着面對現代精神的態度和方式而產生了深刻的分化。到20世紀上半葉,兩方基督教世界特別是在北美和英國等地區逐漸分化成了白由派、基要派和福音派這三大陣營。

一般認為,自由主義神學肇始於19世紀早期的德國神學家弗里德里希・施萊爾馬赫(Friedrich D.E.Schleiermacher)。施萊爾馬赫出於護教學的考慮,為了彌補在當時越來越明顯的傳統基督教信仰與現代知識和理解之間的裂縫,而將基督教信仰與人的某種處境或某種經驗感覺關聯在一起,試圖以某種能夠為現代知識所把握和理解的經驗或理智素材來重構基督教教義和神學,來把握基督教信仰的神啟和奧秘。這就將現代神學引向了一條自由主義的途徑,成為了現代神學發展史上的一道分水嶺。其後自由主義神學取得了強勁的發展,分別於19世紀晚期在西歐和20世紀早期在北美達到了鼎盛時期。這種強勁的發展態勢一直持續到20世紀60年代以後才轉呈降之勢。繼施萊爾馬赫之後,在這一陣營內湧現出了一系列著名的神學思潮和神學家,譬如阿爾布萊希特・利奇爾(Albrecht B.Ritshl)、保羅・蒂利希(Paul Tillich)、約翰・希克(John Hick)、約翰・科布(John B.Cobb)、戴維・特雷西(David Tracy)等人都是曾經名噪一時的自由派神學家。

大體說來,“自由派神學”(以“自由”地對待基督教傳統而得名)或“現代派神學”(以積極地面對“現代”世界做出調整而得名),為了迎合當時社會文化中實證化、理性化與世俗化的趨勢,積極以“時代精神”來重新詮釋傳統的基督教教義。在神學裡,它所指的就是這樣一種運動,即試圖使神學對現代經驗、世界觀與標準,特別是對其他學術性學科的貢獻保持着開放性與適應性,並傾向於強調宗教經驗、歷史意識、以及在重新恢復基督教中擺脫傳統教條與框架的束縛。所以說自由派神學是依據於現代哲學、文化與社會實踐之上,致力於影響基督教實踐與教義的神學。在多數自由派看來,上帝的特徵就是完全的仁慈,所有人都是上帝的子民;罪不會使人同上帝產生疏離與隔閡;甚至在人自身之中就存在着“神聖的因素”;人在內心深處都是善的,需要做的只是鼓勵人們去發揚這種自然的善;至於耶穌基督也不再是道成肉身的神,而是成了人的完善的導師和道德楷模,人只要向這種楷模或榜樣學習就能獲得救贖;“上帝之國”在這個世界上通過人的努力就能夠實現:基督同人的差別不再是絕對的、無限的;基督教同其他宗教信仰的差別亦不再是絕對的;《聖經》也不再是絕對無誤的神聖啟示的記錄,而是包含着錯誤在內的人的宗教經驗的表述。

由於自由主義神學提議在宗教與時代文化之間應當具有一種更加密切的聯繫,並常常利用和依賴於某種盛行的文化規範和價值來建構其神學,所以這種形式的基督新教(尤其是在德國)也往往被貶抑性地稱之為“文化新教”(culture Protestantism)。“文化新教”由於反映並認同了當時當地的文化規範,所以它也就沒有什麼充足的基礎和依據米省察和批判那種文化了。雖然自由派總是竭力使自己向各種各樣的文化思潮和價值看齊,但任何文化都永遠是一時一地性的,並總是處在不斷的變易之中。這種以文化規範或“現代世界”為導引的“文化基督教”所具有的致命缺憾,在法兩斯掌權時期的德國已經為整個基督教世界留下了慘痛的歷史教訓。

而基要派正是作為對這種自由派傾向的一種反應性和抵制性的神學運動而出現的。簡單地講,基要派是指20世紀初期產生於北美的一場維護和促進歷史的、保守的、以《聖經》為核心的正統基督教的超宗派性的神學運動。它是對自由主義神學、科學進化論以及《聖經》研究中的高批判原則的充滿好鬥精神的反應性的抵制與拒斥。保守派希望通過肯定一些“基要性”的傳統教義來抵制自由派神學在各主要宗派內的蔓延。基要派認為,自由派或現代派屬於神學上的異端;而自由派則將基要派嘰諷為在神學信仰上是原始守舊的、反理性的以及蒙昧主義的。彼此的爭執與分歧在20世紀初漸漸達到了水火不容的地步。1925年在美國田納兩州發生的“斯科普斯審判案”,標誌着基要派發展史上的一道分界線。之後,遭受挫折、失敗與屈辱的基要派逐步撤離了社會文化與宗教生活的主流。可以說,“斯科普斯審判案”是那個年代科學與《聖經》的最後的對抗,(13)並以《聖經》的失敗而暫告一個段落。

一言以蔽之,自19世紀後期開始的純理性的《聖經》批判,以進化論為代表的現代科學精神以及日漸高漲的世俗主義,使傳統的基督教信仰面臨著極大的困難與挑戰,承受着來自教會內外兩方面的壓力。這些衝突反映在教會內就是在教會中引發了一場有關現代派與基要派的激烈鬥爭和論戰。論戰的結果則是以基要派的失敗而告終。這使得許多原有基要派聯盟中的成員開始從主流教會以及更人的社會文化生活中撤離出來,形成了一種保持傳統信仰但卻與時代精神相左與隔絕的亞文化機制。

到20世紀40年代初期,在溫和的保守派和基要派陣營內部又開始湧現出一股新興勢力。他們不滿於現有的“孤立”與“隔離”方針,而主張在更大程度上實施文化、神學與教會的參與。這股新勢力以受過高等教育的年輕神學家為核心在40年代初期形成了一種新的聯盟,從而開創了現代福音派的歷程。從狹義上講,福音派所指的就是這種更為具體的20世紀40年代初誕生的神學運動和現象,它是在原有基要派中湧現出的一場保守派基督教運動。在福音派看來,基要派在其撤離期間,錯誤地放棄了在社會倫理領域中的領導地位,同時也錯誤地放棄了在科學與歷史領域中的理性探究,而把主流宗派的領導權拱手讓給了自由派神學擁護者。理性的開放性,社會關注以及寬容和平的精神使得這一新聯盟判然有別於那些繼續保持基要派身份的團體。

所以說,現代福音派是20世紀40年代初期在哈羅德・奧肯加、葛培理(William Franklin Graham-“Billy”)以及卡爾・亨利(Carl F. H.Henry)等人的領導下,從基要派內部反叛出來的一種神學運動。在現代社會中,福音派力圖在缺少傳統性的自由派神學與缺少現代性的基要派神學這兩種極端立場之外探索出第二條路徑。準確地講,福音派是近現代以來主要起源和存在於近現代英語國家和地區並影響及全世界的,一種主要見於基督教新教中的超越傳統信仰告白與宗派界限的既非基要主義亦非自由主義的神學運動或趨勢。一個福音派信徒就是一個信仰和宣揚耶穌基督福音的人。這種福音是指《聖經》見證的有關上帝為世人獲得精神與生命救贖而在基督里並通過基督的人格與事工所做救贖的訊息。耶穌基督的道成肉身、贖罪性死亡以及肉體復活構成了基督教禍音的實質。就福音派的社會組織與教會學特徵而言,可以注意到:第一,它是超宗派的;它本身不是基督教的一個宗派也不局限於某一傳統的具體宗派。第二,它是存在於各主流宗派中的一種神學和信仰運動或趨勢。第三,它自身就代表着一種普世性運動:不論各自的宗派歸屬如何,在福音派中存在一種超越傳統宗派的自然的親和力和歸屬感。

這就是說福音派是站在自由派與基要派之間的一個保守性的信仰群體。而且,對“福音派”一詞的刻意使用,就是從基要派與自由派論戰之中而來的。這就決定了人們應當按照基要派與自由派的序列來理解這一範疇。也就是說“福音派”比“自由派”要“保守”,但卻不像“基要派”那麼“保守”。它以堅定地維護正統基督教信仰為其特徵,以堅實的神學學術研究為其後援,並忠實地信守於福音訊息的社會應用。可以說,福音派是站在自由派與基要派之間的一個保守性的信仰群體。它既批判基要派的隔離主義以及對福音的膜拜教派式的理解,又批判自由派神學將福音置於時代文化之下的種種標新立異的嘗試。福音派正是在對基要派與自由派的雙重批判中確立了自己的神學立場。當然,從基要派內部反叛出來的福音派在神學信仰上還仍然隸屬於保守派陣營,並且由於它在20世紀後半葉的迅猛發展,以及基要派在隨後的日趨沒落,而逐漸成為了保守派陣營的代表性勢力。

三.

既然是“兩大陣營”或“兩派”之間的對峙或對立,因而這種區分也就具有了某種政治與社會的意味。整個新教世界由此也就分裂成了現代派與基要派或者自由派與保守派或者開明派與正統派之間二元對立的局面。以往的以諸宗派和教派為基礎的新教模式轉化成了由自由派與保守派所組成的兩大陣營相對立的新教模式。可以說,自從19世紀晚期和20世紀初期以來,整個基督新教陣營日益分化成兩個相互對立並處於劇烈鬥爭中的陣營。一方是自由派/主流派的新教,另一方則是基要派/福音派的新教;抑或,一方是主流的、自由派的和開明進步的新教徒,另一方貝0是保守的、福音派的、靈恩派的與基要派的信徒。人們普遍認為,整個新教世界尤其是在美國完全分化成了這兩個判然有別和相互敵視的陣營。這種兩極性的分裂構成了整個20世紀新教發展的主要脈絡和架構,並進而影響到了整個基督教世界的走勢。事實上,由基督新教世界演化出來的保守派與自由派這兩大陣營相對立的局面,在一定程度上也將整個基督教世界牽扯在其中。在這種兩極對立的模式中,有時就連天主教和東正教也被包括了進來。

在某種意義上,這種兩派對立的理論已成為大多數學者或研究者描述和理解當代新教世界的一種認知模式和基本共識。美國歷史學家馬丁・馬蒂(Manin Marty)在其於1970年出版的著作《公義的帝國:美國的新教經驗》(14)中,率先對這種兩派對立的情形做出了理論上的概括和表述。他將新教陣營內相互處於對立狀態的這兩派分別描述為“私性的新教”與“公性的新教。”認為這兩個相互對立的派別主導着美國的宗教世界,就像共和黨與民主黨主導着美國的政治舞台一樣。“私性的新教”強調的是個人在此世之外的救贖、與被救贖者相對應的個人道德、以及在將要到來的生命中個人所獲得的獎賞或懲罰;而“公性的新教”則更為關注於社會秩序和人們的社會命運,更加註意信仰的公共與政治的側面,因而所追求的也就是一種旨在改變這個世界的社會性的基督教。(15)美國社會學家羅伯特・伍斯諾(Robert Wuthnow)在其極具影響力的《美國宗教的重構》(16)(1988年)一書中亦指出,自從“第二次世界大戰”以來,在美國新教世界裡出現了一道巨大的裂隙,美國宗教已經被重構成了自由派與保守派兩大陣營,而這樣一種分裂更多地是“在諸宗派之內”而不是“在諸宗派之間”產生的。伍斯諾所謂的分裂主要指涉的是宗教自由主義和保守主義;不過,在道德、文化、社會和政治問題上,這兩個陣營也分別持有相應的自由或保守立場。最近,則有美國宗教社會學家詹姆斯・戴維森・亨特(James Davison Hunter)廣泛地探討了美國文化中的這種兩極性的發展。亨特在《文化戰爭:界定美國的鬥爭》(1991年)和《在開始射擊之前:在美國文化戰爭中探求民主》(1994年)這兩部著作中,(17)將當代美國人看作是分裂成了兩個相互對立的陣營,並且認為這兩個陣營之間關鍵分野就在於文化或道德權威的問題。“正統的”一方堅持的是“一種外在的、可界定的和超驗的權威”;而“進步的”一方所追隨的是“當代生活的普遍通行的預設。”

當然,也有個別學者對這種兩分法提出了不同的見解,認為這種二元對立的圖式並不能正確無誤地描述近年來在基督新教世界所發生的真實情形,認為這種兩派對立的二分法是對極其複雜與多樣性的事物的一種簡單化的處理。譬如,美國賓西法尼亞州彌賽 亞學院(Messiah College)的道格拉斯・雅各布森(Douglas Jacobsen)等人,在20世紀90年代就進行了一項名為“重新構成核心之方案”(18)的研究,提出在極左與極右這兩個極點之間還存在着一片廣袤的中間地帶,亦即存在着為數眾多的既不屬於極端保守陣營又不認同於極端自由派立場的中間勢力。

不過,本文認為,這種以存在着人量中間勢力的事實來質疑傳統的二元對立論的觀點,究其實只不過是對同一現象做出了不同視角的解釋而己。與傳統的兩分法相比,這種解釋將分屬於同一個連續漸變體兩端的為數不多的極端分子與處於兩個極端之間的中間勢力分割開來了,而不是將所有這些立場看作是屬於同一個連續體上的具有連續漸變性質的模式。前一種立場將介於兩個極端之間的中間分子看作是一個獨立的群體,而後一種見解則將這個中間群體看作是或者與極左或者與極右立場相比要較為平利的但卻或者隸屬於左派或者右派陣營的勢力。雅各布森等人所持有的那種解釋儘管也能夠勉強講得通,但與傳統的二分法相比要顯得更為牽強一些,並且在理論和現實中也更為不可信一些。事實上,雅各布森等人所倡導的三元並立模式必須要在先前存在的二元對立模式的基礎上才能獲得有效的理解。更有甚者,對於西方有些人來說,這種將基督教世界描述為兩大陣營對立的觀點,也許是對更加複雜多樣的現實的一種有些簡單化的處理。但對於正在越來越清楚地認識到基督教世界本來面目的中國學術界來說,卻有助於打破原來將整個基督教籠統地看作鐵板一塊的那種理解模式,有助於更深入、更準確地認清當今基督教世界的本來面目和真實狀況。

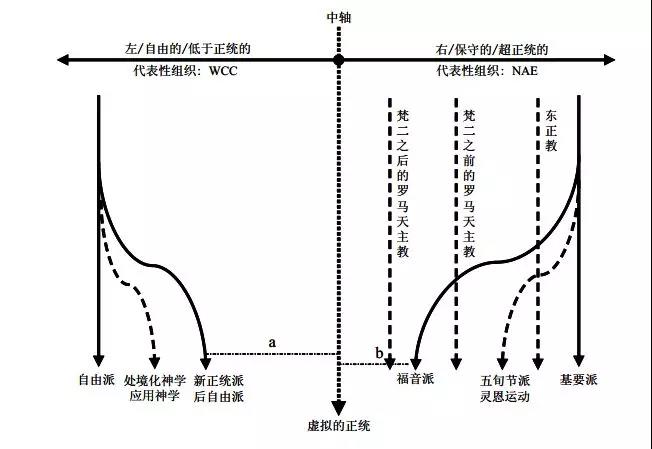

基督教陣營分組與分野示意圖(圖註:|a|>∣b∣)

四.

由此,我們就可以為幾種主要的基督教流派和運動的神學立場,勾勒出這樣一幅平面示意圖。(19)首先可以建立一個所謂“正統”、“超正統”和“低於正統”或者“左”、“中”和“右”的坐標參照系。亦即,假設在正中間的位置上存在着一種理想的、標準的、以《聖經》為核心和基礎的、當然也是虛擬的基督教“正統”的立場;這種所謂的“正統”只能是理論上的假設,因為在現實中或多或少總會產生某種偏離,充其量也只會產生某種近似於正統的立場。那麼,以它為起點,在它的左右兩側分別分布着其絕對值逐漸增大的屬於它的“自由”與“保守”的或者“左”與“右”的兩種表現形式。位於最右端的是極端保守的、“超正統的”基要派神學;位於最左側的則是過於追求標新立異而不囿於傳統束縛的、“低於正統的”現代派或自由派神學。在某種意義上,基要派和自由派都是對基督教正統立場的某種偏離與歪曲,只不過兩者偏離的方向正好相反而已。

在這個參照系中,福音派與新正統派神學可以被分別看作是對各自極右與極左神學立場的部分否定或修正。換言之,從基要派陣營分化和反叛出來的福音派,是從位於極右端的基要派立場出發,并力圖將其神學立場向左拉扯以接近位於正中間的基督教正統立場;而從自由派陣營分化和反叛出來的新正統派神學,則是從位於極左端的自由派神學立場出發,并力圖將其神學立場向右拉扯以試圖同樣接近位於正中間的基督教正統立場。福音派神學與新正統派神學在這種意義上彼此有着相似的目標,它們都試圖緩和或弱化各自陣營中的極端化傾向。福音派弱化了基要派的保守的蒙昧主義和悲觀主義傾向;新正統派則緩和了自由派的大真的自由樂觀主義傾向。因而,在福音派與新正統派之間存在着一種自然的、顯而易見的吸引力。不過,客觀地講,福音派在揚棄極右的基要派立場後自認為基本達到了或比較接近於位於正中間的規範的基督教正統立場的地步,而新正統派則在揚棄了極左的自由派立場後,在向右偏轉的過程中,在某些核心的問題上可以說算是半途而止,從而仍然隸屬於自由派的陣營之中。也就是說,就它們各自同理想的或虛擬的基督教正統立場的距離而言,福音派比新正統派要更為接近、更為靠攏。

在福音派同以卡爾・巴特(Karl Barth)、埃米爾・布龍納(Emil Brunner)和萊因霍爾德・尼布爾(Reinhold Niebuhr)為代表的新正統派神學之間,乍看之下似乎存在某種相似之處。對於新正統派對自由神學的毀滅性批判與打擊,福音派當然是持完全贊成態度的,並且在他們看來,新正統派所做的正是基要派想做而又沒有做到的事情。不過,福音派認為,新正統派神學由於在《聖經》權威性問題上採取了一種歸根結底仍屬現代範疇的原則,而導致了它在整個走向與性質上同仍然堅持傳統《聖經》權威觀的福音派神學存在着本質性的差異或分歧。具體地講,在福音派看來,以巴特為代表的新正統派沒有完全接受《聖經》的“默示(inspiration)性與權威性”,它在“上帝之道”與“聖經之道”,或者說,它在“上帝啟示的道”與“上帝默示的道”之間不恰當地做出了區分;新正統派特別是巴特的神學屬於基督一元論,與此不同,福音派採取的則是基督中心論:新正統迴避了福音派尤為看重的靈性歸依問題;在救贖論上,福音派也無法贊同新正統派所持的近乎普遍救贖論的觀點。新正統派神學看起來是提供了一種可以信賴的“正統”形式,實際上卻採取了自由神學的一般預設和原則。它保留了傳統神學教義的框架,卻給它填充了一些完全不同的內容,一些核心性的概念比如上帝之道、罪、救贖等等同基督教的傳統看法相去甚遠。福音派發現自己很難再同它攜手並進。事實上,由於缺乏堅同的宗教權威基礎以及對福音宣道的忽視,使得新正統派在現實中從來就沒有形成為一種實際的群眾性神學運動。隨着20世紀60年代中期激進神學的出現,新正統派作為一種基督教思想流派也就宣告了自己的壽終正寢。

同樣地,在這個坐標參照系裡,我們還可以確定出其他一些主要神學流派與運動的大致位置。譬如,在那根虛擬中軸的左側,我們還可以發現後自由派神學。以喬治・林德貝克(George Lindbeck)和漢斯・弗雷(Hans Frei)為代表的興起於20世紀後半葉的後自由派神學,對自由派的立場就構成了一種真正的挑戰。從後自由派的立場來看(它可能誇大了對手的某些特徵),自由主義似乎是想要在更廣泛的文化規範或普遍的人的經驗中,為其真理斷言尋求一個基礎。但同新正統派一樣,後自由派神學也仍然是在自由主義神學的框架和預設內來建構其神學的。除了後自由派神學之外,在這一側,我們還可以看到自由派神學最極端的形式,即在20世紀60年代曾經曇花一現的“上帝之死”激進神學運動,它那幾乎接近於無神論的極端立場,已經超出了這個坐標參照系所能容納的範圍。此外,我們還能夠看到其他許多激進神學、處境化神學和應用神學的身影,在此就不一一贅述了。

而在這個參照系裡,位於中軸的右側,還分布着也同樣隸屬於保守派陣營的五旬節派(Pentecostalism)。五旬節派運動(包括位於主流教會內的靈恩運動團體)自從“第二次世界大戰”以來已經發生了顯著的變化。而最明顯的變化就是它那巨人的增長浪潮。其在20世紀最後幾十年間的迅猛增長態勢構成了當代基督教世界最為引人矚目的變化。據估計,目前世界上大約有5億五旬節派信徒,並擁有極其廣泛的地理分布。雖然可以說這種運動其起源主要位於非洲裔美國人文化當中,但它已經在南美、亞洲、非洲和歐洲紮下了根。從信徒人數和宗教活力上講,五旬節派已經是除羅馬天主教之外最為重要的基督教形式和運動了。以至於阿利斯特·麥格拉思在其《基督教的未來》一書中斷言,“最有可能決定未來基督教形態的四種運動就是:羅馬天主教、五旬節派、福音派以及東正教。……而主流新教看來極有可能在西方在21世紀里無法存活下去,至少按照它現有的形式來說是如此”。(20)如果要更精確地確定五旬節派的具體位置的話,那麼,它應當位於福音派的右側和基要派的左側。此外,從更大的範圍看,天主教和東正教也位於那條中軸的右側。應當說,東正教和“第二屆梵蒂岡大公會議”以前的天主教比福音派要保守一些,但“梵二會議”以後的天主教則要比福音派更開明和自由一些。

總而言之,透過以上的分析可以看到,當今的基督教世界並非是鐵板一塊,也不再囿於傳統的宗派或教派劃分界限,而是分化成了許多新的團體、運動和趨勢,這些團體、運動和趨勢又進一步分組和集結成了兩大相互對峙和對立的陣營。其實,“基督教”作為一個統稱性的名稱,在絕大多數具體問題上並沒有什麼實質性的內涵和指涉。①換言之,如果人們以“基督教”來作為一個發問與言說的對象——那些站在基督教之外和剛開始進行基督教研究的人往往喜歡以“基督教怎麼樣怎麼樣”來進行言說,那麼不論是提出什麼核心的信仰與教義問題,譬如說:拿撒勒的耶穌是道成肉身的神嗎?被釘死在十字架上的耶穌基督三天後肉身復活了嗎?上帝是在六天的時間裡創造了人和世界萬物嗎?《聖經》是絕對無誤的上帝的話語嗎?……還是提出什麼道德倫理問題,譬如說:基督教應該認可安樂死或同性戀嗎?抑或是提出什麼社會文化政治問題,譬如說:基督教應該認可某種社會改良方案或某場戰爭嗎?你最終都不可能得到一個所謂的“基督教”的答案。充其量,你所得到的只是這一類基督徒或那一類基督徒的看法,這一派或那一派基督徒的答案,而不是泛指統稱的“基督教”的看法。事實上,幾乎對每一個問題,保守的基督教與自由的基督教這兩大陣營都持有完全不同的看法與立場,甚或往往就是相互對立和截然相反的答案。所以,再籠而統之地談論和尋求所謂的“基督教”的見解、看法和立場,已經沒有意義了。也就是說,你必須要進一步明確你所言說和談論的究竟是哪一種基督教和哪一類基督徒。認識到這一點,正是我們面對當今基督教世界,以期獲得更真實的認識和更深刻的理解所必經的一步。

注釋:

(1)H. Richard Niebuhr, The Social Sources of Denominationalism, New York: Meridian Books,1957.

(2)Alister E. McGrath, The Future of Christianity, Oxford, UK: Blackwell Publishers Ltd,2002, pp.40-41.(參見中譯本:《基督教的未來》,董江陽譯,香港道風書社,2005 年版。)

(3)Please see, Evangelical Action!—–A Report of the Organization of the NationalAssociation of Evangelicals for United Action, United Action Press, Boston, Mass.,1942, pp. 23-33.

(4)Ibid., p. 33.

(5)Alister E. McGrath, The Future of Christianity, Oxford, UK: Blackwell Publishers Ltd,2002, p.45.(參見中譯本:《基督教的未來》,董江陽譯,香港道風書社,2005 年版。)

(6)Ibid., pp. 43-44.

(7)James Davison Hunter, Evangelicalism: The Coming Generation, The University ofChicago Press, 1987, p. 6.

(8)C. S. Clark, “Religion in America”, CQ Research (1994), pp. 1035-1052.

(9)Please see, George Marsden, “Fundamentalism”, Encyclopedia of the AmericanReligious Experience, Charles Scribner`s Sons, 1988, p. 947.

(10)James Davison Hunter, American Evangelicalism: Conservative Religion and the Quandary of Modernity, Rutgers University Press, 1983, p. 47.

(11)Please see, Mark A. Noll, The Scandal of the Evangelical Mind, William B. Eerdmans,1994, p. 9.

(12)參見,董江陽著,《“好消息”里的“更新”:現代基督教福音派思想研究》,中國社會科學出版社,2004 年第 1 版,第一、二章。

(13)Cal Thomas & Ed Dobson, Blinded by Might: Can the Religious Right Save Tradition?Zondervan Publishing House, 1999, p. 35.

(14)Martin E. Marty, Righteous Empire: The Protestant Experience in America, New York:Harper & Row, 1970.

(15)Ibid., 179.

(16)Robert Wuthnow, The Restructuring of American Religion: Society and Faith Since World War II, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988.

(17)James Davison Hunter, Culture War: The Struggle to Define America, New York: BasicBooks, 1991, pp.44-45. Also see, Before the Shooting Begins: Searching for Democracyin America’s Culture War, New York: The Free Press, 1994.

(18)Please see, Re-Forming the Center: American Protestantism, 1900 to the Present, ed.by Douglas Jacobsen and William Vance Trollinger, Jr., Grand Rapids, Michigan:William B. Eerdmans Publishing Company, 1998.

(19)Please see, The Modern Theologians: An Introduction to Christian Theology in the Twentieth Century, second ed., ed. by David F. Ford, Blackwell Publishers Ltd, 1997.(中譯本:戴維·福特編,《現代神學家:20 世紀基督教神學導論》,董江陽 陳佐人譯,香港道風書社,2005 年版。)

(20)Alister E. McGrath, The Future of Christianity, Oxford, UK: Blackwell Publishers Ltd,2002, p. 99.(參見中譯本:《基督教的未來》,董江陽譯,香港道風書社,2005 年版。)

作者為哲學博士,中國社會科學院世界宗教研究所研究員